«Коммерсантъ UK» продолжает рассказывать истории людей, которые смогли переехать в Лондон, обустроить свою жизнь здесь и профессионально состояться. Наша новая героиня — преподаватель университета, автор научных статей и книг, окончила аспирантуру в Швейцарии и переехала в Лондон, получив финансирование для работы над научным проектом в британском университете. Работу в академической сфере оказалось найти нелегко. О том, что вышло из ее поисков, и пойдет речь далее.

Рассказывает Мария Рикитянская, 33 года, исследователь медиа из Москвы, ныне руководитель бакалавриата по медиа и коммуникациям Университета Риджентс в Лондоне, переехала по визе жены держателя Tier 2, воспитывает двоих детей:

— Преподавать и работать в университете я хотела всегда, поэтому мой карьерный путь был академическим с самого начала. В России я училась на отделении культурологии факультета философии Высшей школы экономики, окончила бакалавриат и магистратуру. В последние годы обучения работала журналистом и редактором отдела культуры, а после учебы преподавала на факультете дизайна Высшей школы экономики. Очень хотелось попасть на программу PhD — эта ученая степень казалась необходимой для научной деятельности и очень перспективной для работы в России. К тому моменту у меня были научные достижения: выступления на конференциях, несколько опубликованных научных статей, книга под моей редактурой. Также я участвовала в составлении сборника и была задействована в нескольких научно-исследовательских проектах.

Когда мой муж (он программист) переехал по работе в Швейцарию, я воссоединилась с ним по визе жены и стала увлеченно искать себе работу именно в университетах. Классическая история жен программистов, которые массово следовали за своими мужьями в Америку и Западную Европу и заметно понижали свой карьерный уровень, к счастью, не сложилась. Мне удалось найти себе позицию PhD в Университете Лугано — это в итальянской части Швейцарии. Мне повезло, что я сделала PhD именно в Швейцарии. Эта позиция давала возможность работать научным сотрудником, ассистировать в преподавании, организовывать симпозиумы и выставки и полностью включаться во всю работу департамента. Большим плюсом являлось финансирование, которое выделялось на посещение конференций, архивную работу, публикации — на все, что требуется для полноценной научной работы. Мне очень повезло с моим научным руководителем, и это тоже важный пункт для успешной академической карьеры. Я очень рекомендую всем, кто когда-либо думал о PhD, обратить внимание на Швейцарию: в мире вообще осталось очень мало мест, где можно сделать PhD на хороших условиях, а Швейцария — одна из тех стран, где эта позиция приносит деньги. Кроме того, PhD позиция дала мне возможность оформить свой вид на жительство, и в какой-то момент этот миграционный документ был главным в нашей семье, муж жил в стране по визе супруга.

Однако для работы нас обоих Англия оказалась более перспективной. Мой муж переехал в Лондон, где у него открылись новые возможности для карьеры, и нам снова пришлось жить в разных городах. В Англии рынок труда более активный, чем в других странах Европы, поэтому сюда приезжают многие европейцы. Здесь много американских компаний, финансовых и айтишных, и в целом больше возможностей для роста. Однако именно из-за этого здесь очень большая конкуренция. Особенно в академическом мире, где в целом найти работу непросто.

Чтобы организовать переезд в Англию, мне потребовалось много времени и усилий. Тогда я уже работала в Швейцарии, получив PhD. В итоге мне удалось выиграть финансирование для исследовательского проекта и переехать для работы над ним в Лондонскую школу экономики (LSE). Однако поиски постоянной позиции заняли не один год. Позиций под мою область и мой уровень не так много, их выходит примерно три или четыре в год, а в Лондоне всего одна или две. Я отправила в общей сложности тридцать пять заявок, и наконец мне удалось найти позицию лектора в области медиа и коммуникаций в Университете Риджентса. Там я сейчас и работаю, уже четыре года, и мне очень нравится.

Это частный университет. В нем меньше внимания направлено на исследовательскую деятельности, больше — на преподавание, и поэтому студентам уделяется больше времени, чем в государственных университетах. Университет находится в центре Лондона, прямо в Риджентс-парке — там очень красиво, приятно ходить на работу и с работы. Университет международный, у нас учатся люди разных национальностей, включая британцев, и профессорско-преподавательский состав тоже разнообразен. Я говорю и работаю на английском, итальянском и русском. Мои студенты говорят на нескольких языках, приезжают из разных стран Европы, Азии и Америки и зачастую имеют опыт проживания в нескольких странах. Собственный опыт позволяет им задавать много вопросов и вникать в суть материала, перекладывать его на собственный опыт и делиться этим опытом с другими. Это обогащает преподавание. У студентов очень многогранное понимание мира — приятно иметь дело с такой аудиторией.

Через несколько лет мне предложили позицию руководителя новой бакалаврской программы по медиа и коммуникациям (course leader). Должность руководителя открывает возможности для развития не только как исследователя и преподавателя, но и как менеджера. Необходимо организовывать преподавателей, продумывать, как должен быть подан материал, структурировать курсы, общаться со студентами и проводить дни открытых дверей. В этом смысле я считаю, что мне тоже очень повезло, потому что это важное профессиональное и персональное развитие для меня.

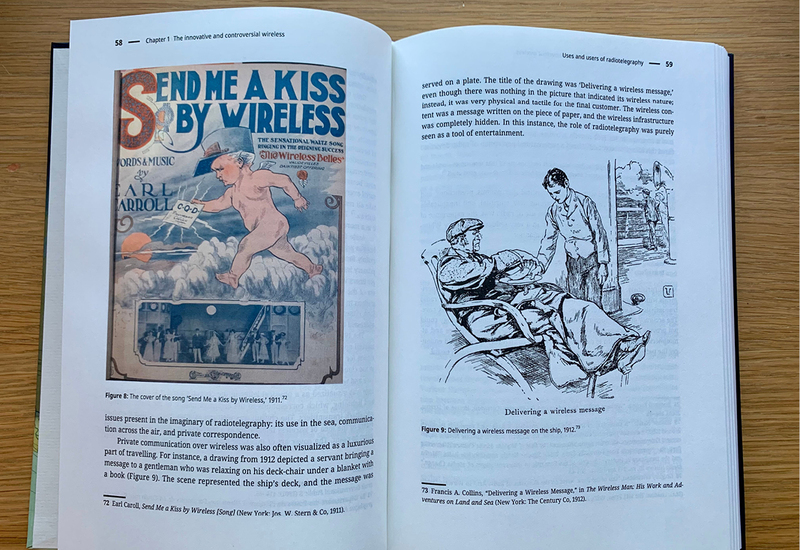

Недавно была опубликована моя книга The Global Wireless (De Gruyter, 2024). Она основана на диссертации, которую я защитила в Швейцарии. Очень довольна — это результат всей моей эмиграции, главный продукт моей профессиональной деятельности за последние десять лет. Это книга про истории радиотелеграфа в начале XX века. Она рассказывает о том, что до Первой мировой войны радиотелеграф был своего рода интернетом — сетью, которая связывала весь мир. Было много разных проектов и начинаний, например международные сигналы времени или музыкальные концерты для международной радиоаудитории. Но потом случилась война, все проекты приостановились. И в результате в 1920-е годы радиотелеграф трансформировался в национальное медиа — радиовещание. Издательство, где вышла моя книга, находится в Германии, это одно из самых крупных в области медиа и коммуникаций. Благодаря дополнительному гранту книгу опубликовали в открытом доступе, ее можно скачать на официальном сайте со всеми иллюстрациями.

Заметила одно ключевое отличие британского образования: здесь образовательный путь выстраивается с точки зрения целей. Студент не просто обучается, чтобы получить какой-то материал, он обучается, чтобы освоить определенные навыки, чтобы понять что-то конкретное. Каждый курс — это шажок для достижения заданных целей. В России же образование самоценно. Например, у меня было много предметов в университете, которые были развивающими, но при этом было неясно, зачем и почему они вообще были встроены в образовательную программу, на которой я обучалась. Здесь же каждый курс — это элемент пазла, а каждое задание тренирует студентов для чего-то, например для эссе, которое надо сдавать через три недели. Такая система мотивирует студента к обучению: ему понятно, чем он занимается на каждом этапе. Развивается также навык коммуникации: преподавателю необходимо донести до студента, почему это важно и почему это сейчас изучается. В британской системе коммуникация очень важна, это один из незримых навыков, которые приобретает человек, переезжая в Англию.

Еще один аспект академии в Англии — этичность. Все исследования должны быть одобрены с точки зрения этичности, чтобы в процессе их проведения никому не был нанесен вред. Причем оценивается как физический и моральный вред, который потенциально может быть нанесен людям, так и репутационный (для компаний) и психологический (для самого исследователя). Этическая экспертиза предусмотрена для всех исследований, от профессиональных научных работ до бакалаврских диссертаций. А еще важны инклюзивность и политкорректность. Студентам, которые имеют какие-то умственные или физические отклонения, предлагают альтернативные формы экзаменов или особые условия. Так, в Швейцарии у меня был полностью парализованный студент — и хотя я полностью выполнила все предписания университета для обеспечения его обучения, я сейчас понимаю, что в Англии было бы сделано еще больше. В образовательных материалах надо следить за репрезентативностью общества, быть аккуратными в формулировках и стараться быть предельно вежливыми. Для меня как для преподавателя было важно еще научиться рефлексии насчет своих предубеждений и их вовремя предупреждать.

Еще один навык, который я обрела только в Англии,— применять очень разнообразные методики преподавания. Практически на каждом занятии используются десятки разных онлайн-ресурсов, видео, упражнений, квизов, игр, опросов. И если большинство из таких цифровых платформ стали очень популярны во всем мире только по времена пандемии, то в Англии они были внедрены повсеместно уже много лет до этого. Помимо цифровых инструментов, используются также и разные методики в классе. На моих занятиях по теории и истории медиа студенты ведут дебаты, мастерят шифровальные устройства, играют в теоретические концепты, рисуют разные схемы. На одном большом курсе воссозданы условия для международных переговоров, как в ООН, а на другом студенты собирают лего и тренируют навыки презентации.

В эмиграции я приобрела много разных навыков, и не только профессиональных. Переезд — это очень экзистенциальный и трансформативный опыт для личности. Проблема эмиграции в том, что надо изменить в себе абсолютно все, и никогда невозможно точно понять, понравится ли тебе конечный вариант. Я уже молчу про новые знакомства, которые любому эмигранту приходится заводить с нуля. Это совершенно не то же самое, что ситуация, когда человек с детства впитывает ценности общества и обрастает большим количеством знакомств. Речь идет о банальных бытовых вещах, которые окружают нас и составляют ключевую часть нашей повседневности. Трудно найти аналоги привычного — на всех уровнях жизни. У всех в жизни что-то меняется. Условно говоря, сегодня ты любишь покупать определенный хлеб в магазине, а завтра его уже не выпускают. Ты адаптируешься и начинаешь покупать другой хлеб — и это нормальная ситуация. Но в эмиграции это происходит разом, со всеми твоими продуктами, лекарствами, друзьями, хобби, с абсолютно всеми аспектами жизни. Что помогает — это желание настроить жизнь по-новому. В Швейцарии мне помогло в какой-то момент отбросить все привычки и решить, что я хочу жить как местная: на завтрак бриошь с капучино, обед ровно в двенадцать, не позже. Сначала ты жалуешься на странные обычаи, но со временем их принимаешь, и можно жить. В Англии мне не надо было так кардинально менять привычки. Здесь есть большое количество русских или польских магазинов, в некоторых из них продают российские антибиотики. Кто-то находит славянских мастериц по маникюру и добирается до них больше часа в другой район Лондона. Тот факт, что не все привычки нужно менять разом, поначалу примиряет с действительностью.

Но постепенно все-таки приходится адаптироваться и жить как британцы. Особенно это связано с появлением детей, когда приходится сталкиваться с основами общества — здравоохранением, школьной системой. Оба наши ребенка родились в Лондоне — старшему сыну почти пять лет, а младшей год. Ведение беременности и роды прошли на очень высоком уровне в больнице St Thomas' Hospital, которая находится напротив зданий парламента (в остальном к британской системе здравоохранения у меня накопилось много претензий).

Мы часто удивляемся каким-то моментам в воспитании детей и тому, как устроена школьная система. Например, я, как исследователь медиа, не могу не анализировать британские детские книжки. Одна из любимых книг детей сейчас — это «Груффало». История в этой книге очень похожа на историю колобка: персонаж (мышонок) идет по лесу, ему встречается определенное количество животных, которые хотят его съесть. Колобка в результате съедают, а вот в «Груффало» персонаж в итоге спасся — хеппи-энд. Но как это происходит? Ни один из персонажей книги не говорит ничего напрямую. У нас лиса и волк говорят колобку: «Ой ты какой хорошенький, я тебя съем!» А в «Груффало» все говорят: «А пойдем поужинаем вместе со мной на моем дереве!», «А давай я тебе кое-что покажу в своей пещере!» Никто не говорит напрямую. Это моя задача как родителя объяснить ребенку, что здесь змея не просто так предлагает пойти к ней в дом, не случайно она хищно облизывается хищно на картинке. Ребенок ведь наивно говорит: «А что плохого-то? Ну, пусть поужинают вместе!» Тут надо декодировать ситуацию. Нам показывают, как мышонок в этой книге каждый раз разгадывает код успешно и в ответ строит свою хитроумную конструкцию, придумывая якобы выдуманного персонажа, которого все должны бояться в этом лесу, и этот персонаж Груффало. В русских сказках хитрец и обманщик всегда отрицательный персонаж, хитрость — это плохая черта в славянской литературе. В британской литературе хитрость ассоциируется с умом. Мышонок умный, и в результате он спасся не только от всех зверей, но и от самого Груффало, который представлял реальную угрозу.

Читать между строк — важное умение для живущих в Англии. Я еще не научилась хорошо вуалировать свою мысль, как это делают британцы, но хотя бы уже умею выражаться аккуратнее. Русские зачастую кажутся слишком грубыми и прямолинейными: честность у нас прививалась с детства. А тут ценности другие. Недомолвки и увиливание от ответа абсолютно в норме вещей. «Удобная транспортная доступность» — это когда квартира с видом на железную дорогу, только выпрыгивай из окна, и в вагон попадешь. «Надо как-нибудь встретиться на кофе» — это когда человек надеется, что больше тебя никогда не увидит. Такого рода вещей очень много. Тот же мультфильм «Свинка Пеппа». Там все очень здорово, но авторитета родителей в этой серии книг и фильмов не существует, потому что в конечном счете вся семья, включая маму и папу, радостно прыгают в грязи. Кстати, грязь — это тоже одна из вещей, которую британцы очень любят: стандартная практика — в рождественский день выйти гулять в лесопарк, ни в коем случае не по дорожкам в королевском парке. У каждого члена семьи обязательно должны быть заляпанные грязью резиновые сапоги. Это ценность, которой практически нет в русской литературе или в русских фильмах, грязь в нашем мире оценивается негативно. Здесь же это близость к природе. Такого рода вещи обычно вскрываются, когда появляются дети, но их можно заметить и до того. Просто с детьми с этой действительностью приходится сталкиваться гораздо чаще, уже не получается продолжать существовать в своем мыльном пузыре.

Недавно мы переехали, из-за чего тоже пришлось столкнуться с новыми аспектами британской жизни. Сначала мы жили в Ротерхите (станция метро Canada Water), этот район мне очень нравился. Через реку находится Канэри-Уорф, и там красивый пейзаж: доки, каналы на фоне небоскребов, новостройки. Это район рабочего класса — переделанные доки. Жизнь там похожа на московский спальный район: новые квартиры, кафе и магазины, можно гулять в парках. К такой жизни мы привыкли. Но в сентябре сын пошел в школу, и мы переехали. Теперь живем в районе, который считается одним из очень престижных,— в Южном Хемпстеде. Мы живем в типичном британском жилье — в одном из больших викторианских домов, разделенном на квартиры. Мы сталкиваемся с колоссальными жилищными проблемами, которые невозможно решить никакими деньгами. Здесь текут крыши, плохая канализация, плохие окна, мусор — такого рода проблемы очень удивляют, раньше мы с ними не сталкивались. Даже если люди покупают какие-то роскошные особняки, переделывают все внутри под себя, у них все равно есть проблемы из-за старой инфраструктуры района. Потому что лучшие школы находятся в старых районах, а жилье там построено в XIX веке. Так что, живя в таких домах, вы получаете и все сложности XIX века — и не стоит думать, что если у вас будет больше денег, то вы с ними не столкнетесь. Зато это очень красивый район, а домики как на картинке — эркеры, карнизы, колонны, башенки, балюстрады...

Мои дети билингвы. Сын пошел в школу с сентября, он говорит и на русском, и на английском (дома мы общаемся с детьми только на русском). Билингвальность — это что-то потрясающее и уникальное, за этим очень приятно наблюдать. Если Саша осваивает какой-то навык, он делает это сразу на двух языках. Например, когда он начал считать, то постоянно сбивался — до тех пор, пока не научился прекрасно считать до десяти на двух языках.

Одна из сложностей — это чтение. Я знаю, что в России зачастую детей учат читать позже, но в Англии дети читают в школе уже с четырех лет. В этом смысле у него перекос в сторону английского языка, он больше видит латинских букв. Как только мы начинаем читать кириллицу, у него буквы начинают путаться в голове, например он начинает их произносить по-другому или отображать зеркально. Но я думаю, что этим просто нужно заниматься, и постепенно все нормализуется. Я с самого начала понимала, что в англоязычной среде русский язык не будет ему даваться так легко, как английский, и русским приходится заниматься дополнительно. Мы собираемся здесь оставаться, хоть и не знаю, на какой срок. Мой сын пошел в чудесную школу, которая нам очень нравится. Теперь осталось найти такую же школу дочери, потому что та школа только для мальчиков.

Главное огорчение состоит в том, что наши родители остались в России, и моложе они не становятся, а с нынешней ситуацией с перелетами стало очень тяжело их навещать. Когда мы сюда переезжали, были доступные прямые перелеты до Москвы всего за три с половиной часа, теперь же ощущается очень большая дистанция. И в сам процесс эмиграции вложено очень много труда, мы наладили здесь жизнь. У меня большие сомнения, что на другой переезд у нас хватит сил.

Несмотря на все минусы, Англия предоставляет очень хорошие условия для получения гражданства. Пожив в Швейцарии и намучившись с эмиграционными проблемами, мы поняли, что для нас это важно. В Швейцарии нужно было каждый год запрашивать разрешение на проживание и не меньше двух-трех месяцев сидеть и трястись — останешься ты здесь жить или уже надо все собирать в чемодан и срочно уезжать. В Англии такого нет. По приезде мы сразу получили здесь визы на долгий срок, и в этом плане Англия дала нам больше ощущения безопасности, стабильности и возможностей для создания дома и семьи.